As questões não resolvidas sempre voltam. Por este ou aquele motivo, de vez em quando o cérebro as reapresenta ao nosso espírito. O final farsesco de As Benevolentes, de Jonathan Littell, é uma dessas interrogações para as quais busco resposta há algum tempo. Por que o escritor capaz de fazer uma obra de arte em 882 páginas escolhe destruir seu trabalho nas 14 restantes? Supor mera incompetência é uma solução pueril, fácil demais, e também incongruente. E a falta de coragem? O autor não teria sido capaz de ousar até o final? Mas se faltou ousadia, há uma causa no substrato dessa fraqueza.

Hoje, contudo, encontrei uma resposta que me satisfez. Graças ao artigo de Luiz Felipe Pondé, na Folha de S. Paulo, “Pequena sociologia do fungo”, creio que posso traçar ao menos um projeto de solução para minha dúvida.

Por que Littell destrói a weltanschauung do protagonista de seu romance, o jurista e oficial da SS Maximilian Aube? Por que Littell se recusa a afirmar a humanidade de um criminoso nazista? – Humanidade, saliente-se, construída em detalhes durante a maior parte do livro. O fato de ser judeu o impediria moralmente? Não. O problema é mais grave. No fundo, o final farsesco revela uma farsa moral.

Littell apenas repetiu o que a maioria das pessoas faz, e que Luiz Felipe Pondé analisa com mestria: transformar o livro em uma palhaçada foi a forma que o escritor encontrou de, hipocritamente, defender sua imagem de bom, justo, perfeito, incapaz de cometer qualquer mal. Littel não poderia levar até o fim o seu personagem, pois isso significaria não desculpar ou justificar um nazista, mas, como afirma Pondé, “iluminar seu parentesco com ele”. Escrever um final coerente – e grandioso como a maior parte do livro – representaria afirmar a verdade que todos negam: a de que somos, sim, capazes de fazer o mal.

Em literatura – como em toda forma de arte – não basta ter o domínio da técnica. É preciso coragem para ir além do que o senso comum prega. E Jonathan Littell, infelizmente, mostrou-se fraco e hipócrita.

julho 27, 2009

julho 16, 2009

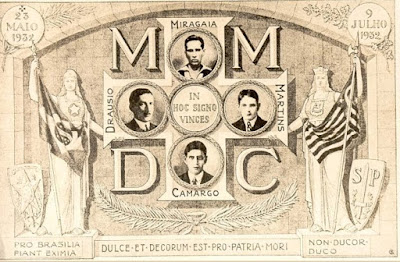

A honra de 32

As comemorações do 9 de Julho, na semana passada, foram inexpressivas. São Paulo não comemora a Revolução de 32 como seus heróis merecem. Aliás, o culto do heroísmo há muito caiu no esquecimento entre nós – a não ser, é claro, quando se trata das figuras que sucumbiram sob o regime de 64. Essas, graças à hegemonia cultural da esquerda, são sempre reverenciadas.

Minha formação, contudo, é diversa. Venho de uma época na qual 1932 era lembrado com orgulho na escola, com direito a discursos, bandeiras de São Paulo, cartazes. E a história dos jovens que morreram sob a metralha getulista, contada pelos professores, nos fazia olhar com desconfiança o jeito bonachão de Vargas.

Aliás, em minha família, desde cedo aprendemos que a luta revolucionária – que se resume, para os meus patriarcas, à luta pela liberdade – não é, não foi e nunca será uma tradição da esquerda.

No caso específico do 9 de Julho, cresci admirando o altar que meu avô paterno mantinha no escritório de sua casa: acima da escrivaninha, na parede, o capacete que ele usara nas trincheiras de 32 e um mapa do Estado de São Paulo, no qual estavam marcados à caneta as batalhas e os nomes dos amigos mortos ou feridos. Ao lado, numa estante próxima, ele mantinha sua própria foto, vestindo a farda de capitão-médico da revolução.

Meus avós e meus tios jamais falaram em separatismo ou demonstraram qualquer preconceito em relação aos outros estados. Falava-se apenas da luta de São Paulo pela legalidade, pela Constituição e contra a ditadura getulista, que desvirtuara os ideais de 1930. Durante as rodas de buraco ou de víspora, nos domingos à tarde, a política era um tema constante – e Getúlio sempre foi lembrado como um populista vulgar, nada mais.

Cresci ouvindo meu avô declamar os poemas de Guilherme de Almeida ou ler em voz alta, com orgulho, os discursos de Ibrahim Nobre. E, revendo aqueles dias, percebo que cultuar 32 representava, para nós, fazer também uma contraposição a qualquer forma de despotismo. Sim, os mais velhos eram todos anticomunistas, mas visceralmente liberais. Meu tio-avô, por exemplo, que foi deputado estadual e secretário de Justiça no governo Lucas Nogueira Garcez, infelizmente já falecido durante a ditadura de 64, subia nos palanques e descia o malho de sua oratória sobre a esquerda, mas era o único advogado em nossa cidade que aceitava defender, gratuitamente, os comunistas – e livrou muitos da cadeia.

A mãe de meu tio-avô, minha bisavó, mulher altiva, cultíssima, fluente em inglês, que chegou aos 94 anos de idade, nunca deixou de expressar sua discordância com os rumos de 64. Detestava Jango e defendia o golpe, mas achava que os militares haviam traído a confiança dos civis que apoiaram o movimento – e nunca teve receio de se referir aos presidentes do ciclo militar com os piores adjetivos. A seu modo, com a dignidade e a classe que lhe eram peculiares, enviou flores anos seguidos, no 31 de março, a políticos que, amigos de nossa família, tinham sido cassados pelos atos institucionais.

Não é de admirar, portanto, que a Revolução de 32 fosse venerada em minha casa.

Hoje, infelizmente, o obelisco do Parque Ibirapuera serve apenas para ser coberto por um preservativo gigante no Dia Mundial da Aids, nas escolas disseminou-se a mentira de que 32 foi um movimento desprezível das oligarquias paulistas, e há quem faça comentários cínicos ao ler, na entrada do mausoléu: “Viveram pouco para morrer bem – morreram jovens para viver sempre”. Mas a sordidez não muda o passado, não altera a verdade. Talvez consiga esconder das atuais gerações a honra daqueles mortos. Mas não para sempre. Não eternamente.

***

Adiciono a este post os lúcidos comentários do historiador Marco Antônio Villa, que lançou, no ano passado, um belo livro sobre a Revolução de 1932:

Marcadores:

9 de Julho,

Guilherme de Almeida,

Ibrahim Nobre,

Marco Antonio Villa,

memórias,

Reflexões,

Revolução de 1932

julho 06, 2009

Reflexões sobre o mercado editorial

Alguns dos artigos que compõem o primeiro número da Booktailors Publishing Magazine, dirigida por Paulo Ferreira e Nuno Seabra Lopes, podem servir a inúmeras reflexões sobre o mercado editorial brasileiro. Independente disso, é reconfortante e animador ver como nossos irmãos portugueses passam em revista a arte da edição.

Marcadores:

Livros,

mercado editorial,

Portugal,

Reflexões

Assinar:

Postagens (Atom)